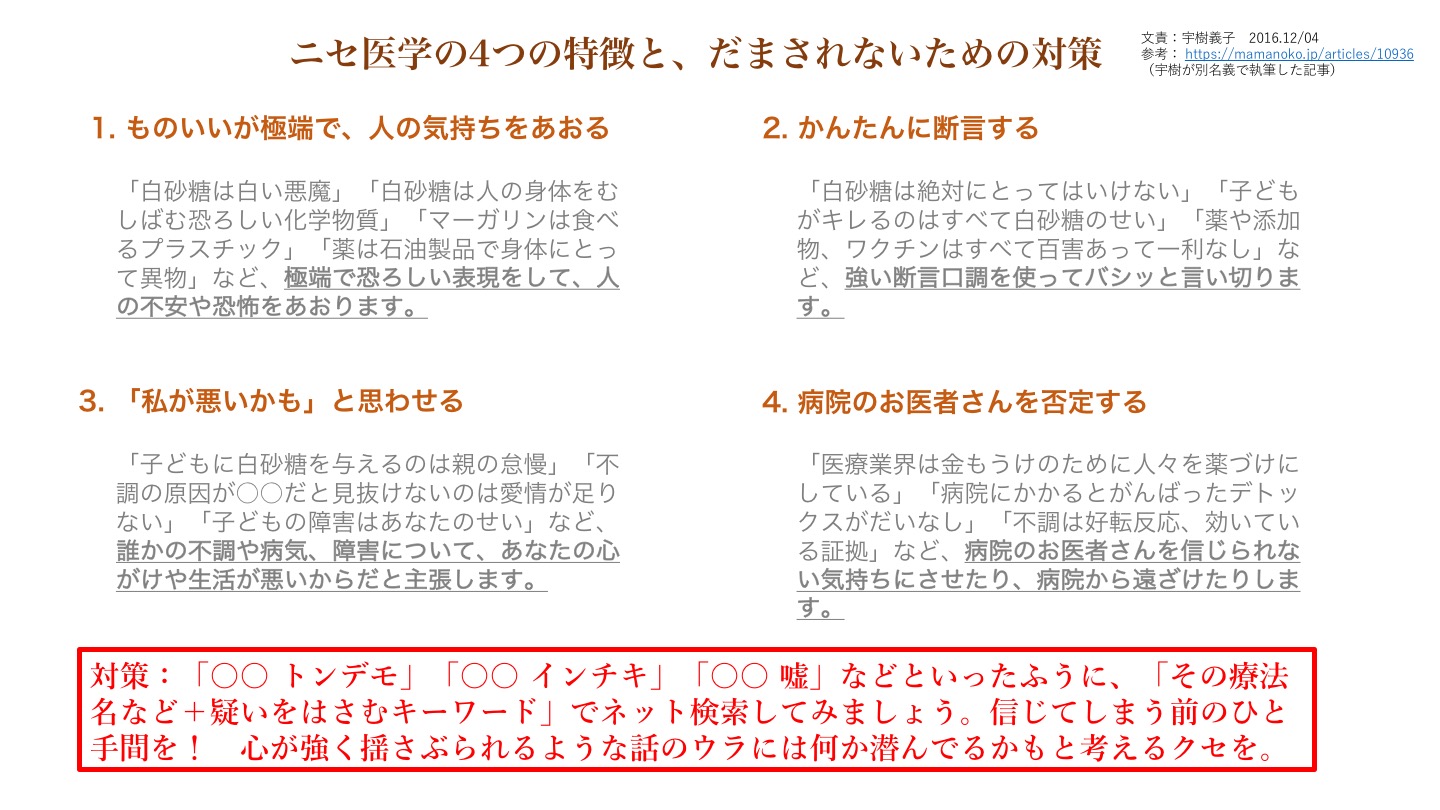

ニセ医学の4つの特徴と、だまされないための対策について、パッと見てわかる一枚画像・PDFにまとめました。条件つきで配布可です。当記事をよく読んで趣旨をご理解いただいたうえでご利用ください。

Contents

1. 資料の使い方

以下に掲載する画像・PDFは

- 当記事の「1. 資料の使い方」「2. 資料についての補足」をよく読んで趣旨をご理解いただいたうえでご利用ください。趣旨から外れた運用がされた場合、宇樹はその結果についていっさいの責任を負えません。

- 改変を行わないのであれば無断でDL・配布していただいてかまいません。

- 二次利用のさいは著作権法にのっとったご利用をお願いいたします。

上記の規則とは別に、お使いいただいたさいに「こんなふうに使ったよー!」などご連絡いただけると宇樹はたいへん喜びます。

連絡先:

https://twitter.com/decinormal1

soraki.yoshiko+decinormal◎gmail.com

(◎を@に置き換えてください)

2. 資料についての補足

この資料の対象、目的と限界

この資料は、「ニセ医学の入り口にいる人(ニセ医学的言説に触れて不安になっているがまだどっぷりハマり込んではいない人)」が対象で、「彼らがまずは特に危険性の高いものにハマっていかないようにする」こと “のみ” を目的としています。母数の大きいと思われるターゲットにより的確に届くことのみを重視しており、他の状態の人やほかのリスクに対する効果についてはとりあえず二の次としています。

※ほかの状態の人やほかのリスクなどについて問題視していないわけではありません。

この資料には例えば、すでにニセ医学にどっぷりハマりこんでしまった人を引き戻す力はありません。巧妙に洗練された比較的穏健なニセ医学に人がハマることを防ぐ力もありません。あしからずご了承ください。

この資料でカバーできないリスクについて

この資料でカバーできていないリスクの最大のひとつは、医師免許を持つ医師の中にもニセ医学的な人がいるということです。

病院の医師の中にも、ニセ医学を信奉・流布する人や、ときどきニセ医学的な物言いをする人がいます。彼らの中には、患者を否定したり、自分以外の医者を否定したりすることで、患者を自分から離れられなくして金銭的利益や名声を得たり、自らの自意識を満足させたりする傾向のある人がいるようです。ニセ医学的医師の典型例は、ニセ医学のトップと言われるU医師を思い浮かべていただくと良いかもしれません。

ではどこにいる医師なら安全なのか、ということが明確に言えないのがつらいところです。私の実体験では、大学病院で出会った医師たちは皆まともで有能な人たちのように思えましたが、これも私の観測範囲内でのできごとにすぎません。どんな権威にも左右されずに個々を見て判断して、としか言えません。

腹立たしいのは、自分や大切な人の病気や障害や不調に悩み不安になって余裕を失っている人に、常にそこまでの冷静さを持てと求めざるをえない、現在の日本の医療や医療リテラシーのあり方です。

苦しむ患者や当事者たちをそれほどまでに自衛をしなければいけない立場に追い込むニセ医学提唱者や、一部のニセ医学的医師はほんとうに罪深いと思います。また、国民の医療リテラシーの問題について今まで本気の対策をしてこなかった国側にも怒りを覚えます。Welq騒動などを経て、国側がこの界隈にもう少し大きくテコ入れしてくれることを強く望みます。

資料のバージョンについて

2016年12月現在Twitterで拡散いただいている画像は11月29日作成のもので、当記事で紹介している資料は12月4日に一部(特徴2の一部文言)を改訂したものです。

資料

右クリック→名前をつけて保存 でDLできます。

オンラインで共有する場合は画像、プリントアウトしてオフラインで配布する場合はpdfをおすすめします。

【画像】ニセ医学の4つの特徴と、だまされないための対策(2016年12月4日改訂)

【PDF】ニセ医学の4つの特徴と、だまされないための対策(2016年12月4日改訂)

この資料を作った経緯

以前、別名義で以下のような記事を書きました。

危険な「ニセ医学」にだまされないで! 覚えておこう、家族から幸せと健康を奪う「ニセ医学」の4つの特徴

その後、私は2015年頃からTwitterを中心に反ニセ医学活動に取り組みました。しかし、こうした活動の一部に、だんだんとあまり生産的でない様相が出てきました。言及するのも心苦しいので詳しくは書きません。

どうにかならないかと考えあぐねていた2016年9月、ある医師の方が以下のような記事をお書きになりました。

医療の専門職の方が、その知識経験をベースにこのような記事をお書きになったことは画期的でした。この記事は、SEO対策、そして不安を抱えた一般の人に届きやすい表現についても考えつくされています。そのかいあって、この記事は非常に広く拡散されました。

一般の人たちに正しい医療知識を広く伝えるといった部分は、本職に忙しい医療専門職の人には残念ながらなかなか手の回らないところでした。この先生の試みは、今まで専門職と一般の人の間に存在していた垣根を突き破る最初の一手となり、多くの関係者の心に火をつけたと思います。

この先生の活動にいたく感銘を受けた私は、その拡散に微力ながら協力させていただくと共に、自分でもライターとして何か独自の試みができないかと考えるようになりました。

11月になって、DeNA運営のWelqという医療・健康情報に関するメディアが不適切とされて炎上しました。前後して、発達障害児の保護者をターゲットとした人気サイト、リタリコ発達ナビが、ユーザによるニセ医学系の書き込みを放置しているとの批判を受け、話題となりました。どちらも大手企業のニュースだったので、今後のWebコンテンツ、特に医療・健康関連の情報を扱うものについては大きな影響が出てくるでしょう。

この流れの中で、Twitter上の私の周囲で、どうしたらニセ医学にだまされる人を減らせるだろうかという議論が再び活発になりました。そしてこの画像が回ってきました。

「ダメな科学」を見分けるための大まかな指針」のポスター – うさうさメモ

周囲では、「これは一枚絵としてパッと見れるのは良いが、用語が難解すぎて一般の人にはわかりにくい。これではターゲットに届かない」という声が大半でした。

そこで思いついたのが、私がライター業で培った「わかりやすい書き方」を生かして、上に紹介した拙記事をもとにパッと見て理解しやすい一枚絵を作ることでした。

この資料が微力でも誰かのお役に立てることを祈っております。

Copyright secured by Digiprove © 2016 Yoshiko Soraki

Copyright secured by Digiprove © 2016 Yoshiko Soraki